ピンク・フロイド大回顧展、最新現地レポート、記者会見から見えてきた展示の詳細 ~その2~

ピンク・フロイド大回顧展、最新現地レポート、記者会見から見えてきた展示の詳細 ~その2~

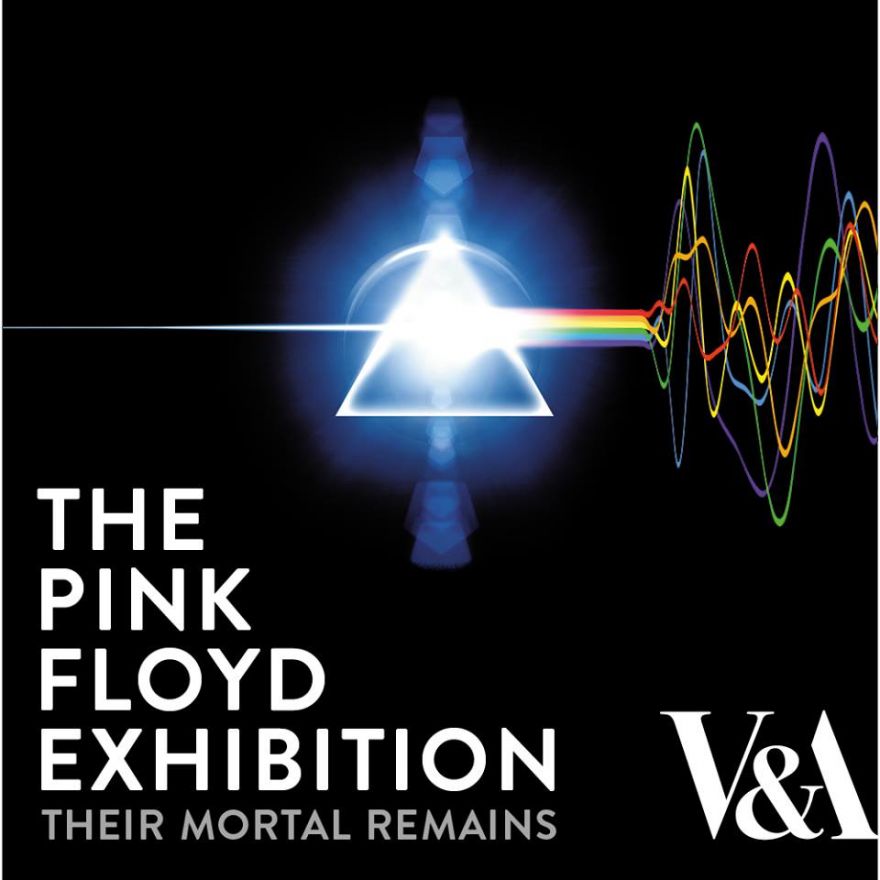

いよいよオープニングが近づいてきた、今年デビュー50周年を迎えるピンク・フロイドの大回顧展「The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains」。ロンドンV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)で5月13日から10月1日まで開催される。ポスターからステージセットの再現まで含むこの大掛りな展覧会は、V&Aにとってデヴィッド・ボウイ展に続くメガ・ロック・エクジビション第2弾となる。

2月16日に、メンバーの2人、ロジャー・ウォーターズとニック・メイソンを迎えて行われた記者会見の内容はすでに速報と詳報でお伝えしたが、まだまだ話題があるので、詳報~その2~をお届けしたい。2時間近くにも及んだ会見は、バンド50年の歴史をたどる旅となるこの展覧会の詳細が明かされ、関係者各自の思いが語られた、大変に中身の濃いものだった。また、メンバーたちが今現在考えていることや、本人たちさえ忘れていたような昔話を聞くことのできた、貴重な時間でもあった。今回は、出席者のうち次の5人の話を基に、どんな展示品が出るのかを御紹介。

・ロジャー・ウォーターズ

・ニック・メイソン

・ヴィクトリア・ブローケス(V&Aキュレーター)

・オーブリー・“ポー”・パウエル(ピンク・フロイドのほとんどのジャケ ットを手がけてきたデザイン集団ヒプノシスの一員。本展のクリエイティブ・ディレクター)

・レイ・ウィンクラー(ピンク・フロイドのステージ制作を手がけてきた会社スチューフィッシュの代表。本展のエクジビション・デザイナー)

メンバーたちの話はどんどん広がり、収拾がつかなくなる場面もあったが、そんなピンク・フロイドらしさも楽しんでいただければ。

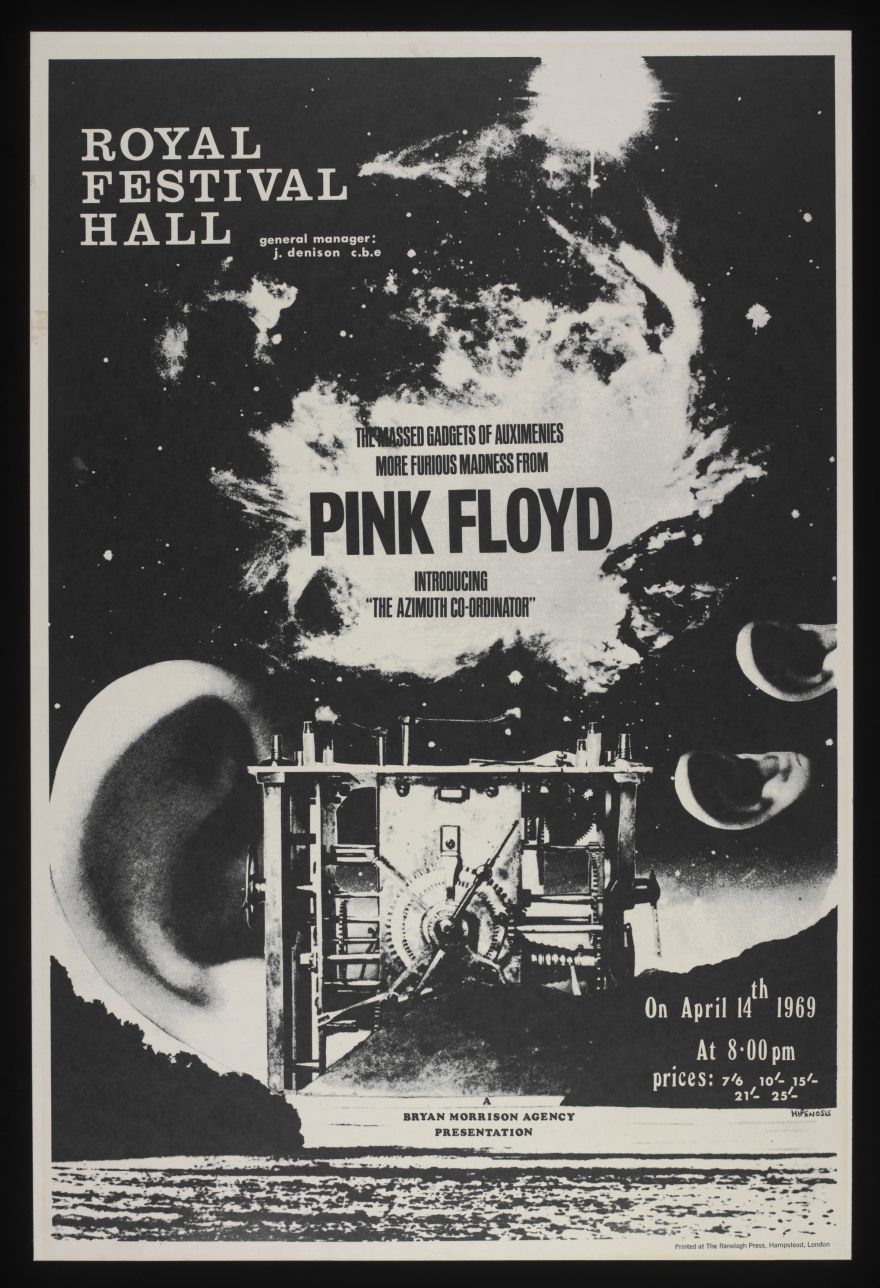

●ポスター

Designed by Hipgnosis in 1969. Given by Pink Floyd Music Publishing. © Victoria and Albert Museum, London

ヴィクトリア「V&Aのコレクションの中から60年代のポスターを展示します。その多くにピンク・フロイドの名前があり、彼らが当時のアンダーグラウンド・シーンの中心的存在だったことを示しています。展示方法は、オブザーヴァー誌1967年12月号の『カウンター・カルチャー』特集を参考にしています」

●ツアー・ヴァン

Nick Mason Loading Van © Pink Floyd Archive

ニック「ベッドフォード・ヴァン(バンドが初期に使っていたツアー・ヴァン)のミニチュアが作られて、会場でおみやげとして売られるそうだ。ムチはあるしミニチュアカーはあるし、楽しいお出かけになりそうですね!」

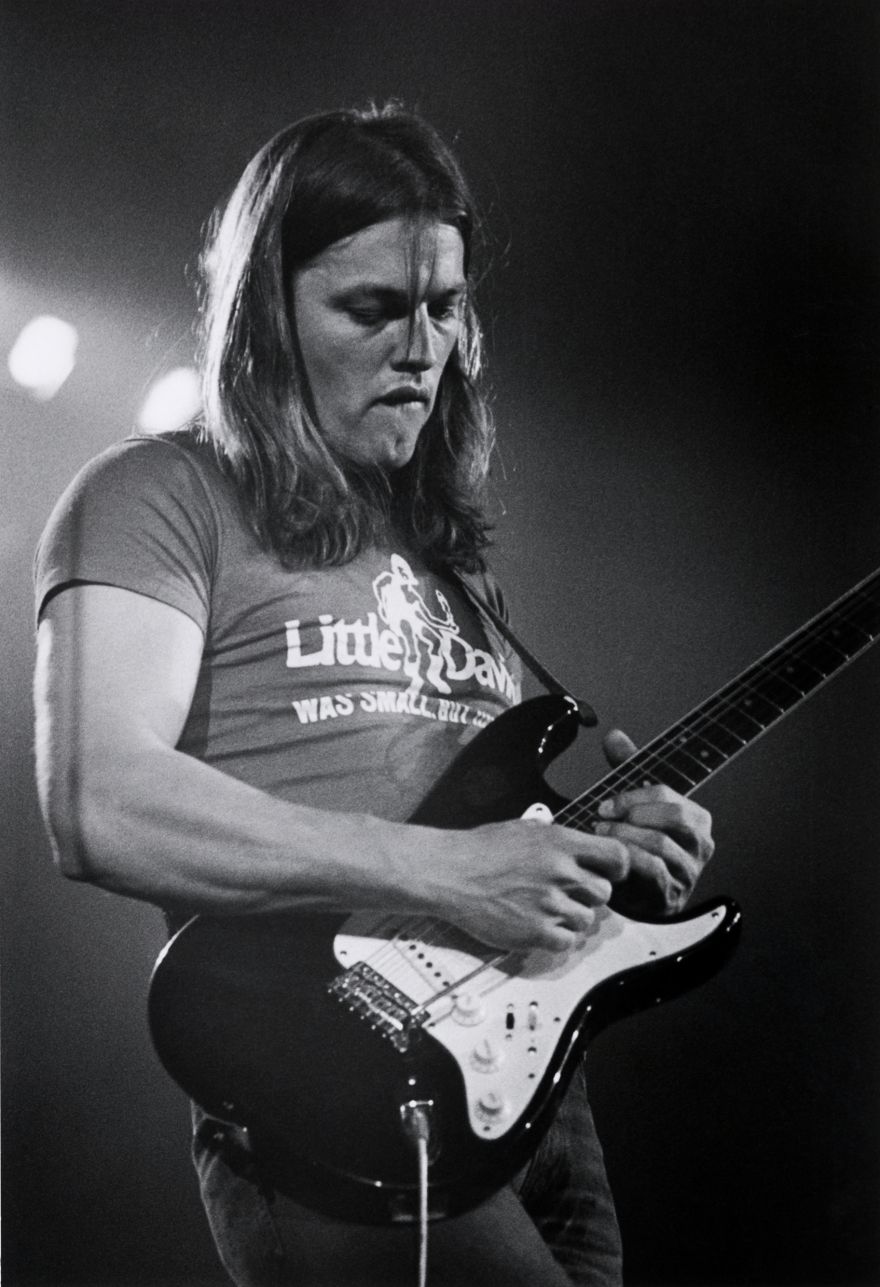

●デヴィッド・ギルモアの‘ブラック・ストラト’

David Gilmour playing the Black Strat in 1973/4 © Jill Furmanovsky

‘ブラック・ストラト’の愛称で知られるデヴィッド・ギルモアのストラトキャスターも展示予定。

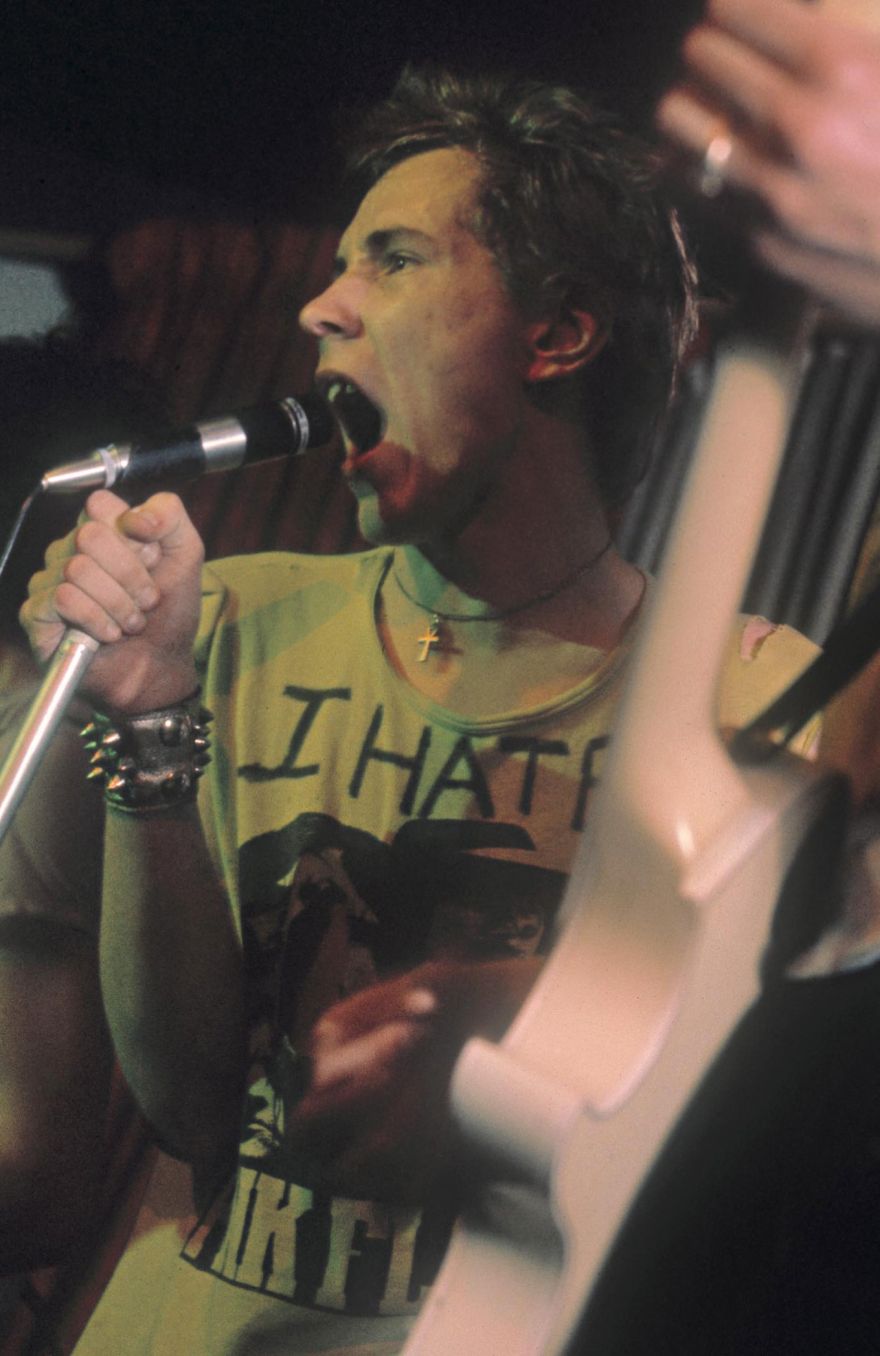

●アイ・ヘイト・ピンク・フロイドTシャツを着たジョニー・ロットンの写真

John Lydon aka Johnny Rotten wearing his infamous 'I Hate Pink Floyd' T-Shirt in 1977 © Ray Stevenson

ヴィクトリア「70年代、イギリスでは政治、音楽に変化が訪れます。60年代の理想主義が70年代の現実主義に取って代わられます。表面的には、パンクのアンチ・エスタブリッシュメントの姿勢とピンク・フロイドのコンセプチュアルで複雑な音楽ほどかけ離れたものはありませんでした。ジョン・ライドン――当時のセックス・ピストルズのジョニー・ロットンがアイ・ヘイト・ピンク・フロイドTシャツを着たのはよく知られています。しかし、両極と思われていたパンクとピンク・フロイドは思ったより共通点が多かった。イギリスの保守主義、資本主義、権力構造を批判する点で。ピンク・フロイドの歌詞は、イギリスの状況を反映して、どんどん政治的になっていきました。特に『狂気』、『アニマルズ』、『ザ・ウォール』でそれが顕著です」

オーブリー「ジョン・ライドンが、アイ・ヘイト・ピンク・フロイドTシャツを着ている有名な写真も展示されます。当時ヒプノシスのオフィスがウエスト・エンドにあって、その裏あたりでセックス・ピストルズがリハーサルをやってたんです。連中がウロウロするのを見て、自分は長髪のヒッピーでしたから、ああ、終わったなと思いましたよ(笑)。ピンク・フロイドも終わりかな、と。しかし、実際には終わらなかった。ああいう状況にもかかわらず、ピンク・フロイドはびくともしなかった」

●ロジャーとニックの設計図

ロジャー「カレッジでニックと一緒に描いた設計図が出てきた。建築科1年生の時に課題として出されたものだ。長らく見てないけど絶対どこかにあるはずだと思っていたら、リサーチのためうちの保管庫に入っていた博物館のスタッフから見つかったと連絡があった。つい1週間ほど前のことだ」

●アルバム・ジャケット

『アニマルズ』

【建築について】

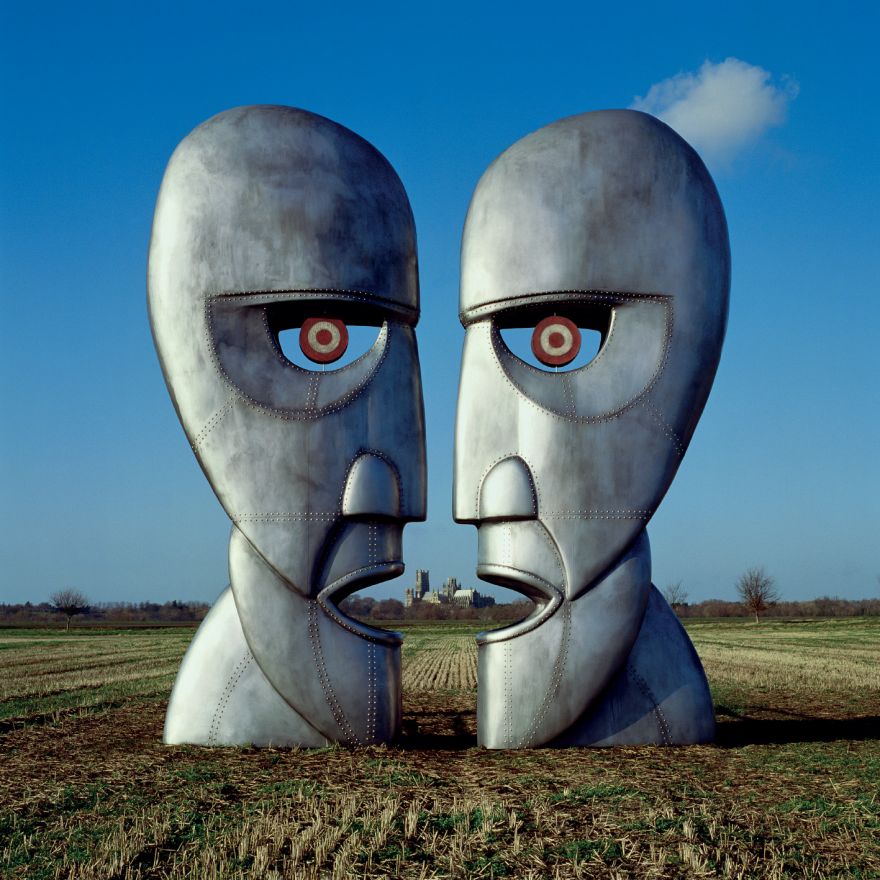

ヴィクトリア「バタシー発電所と空飛ぶブタを組み合わせた『アニマルズ』のジャケットは非常に有名です。ニック、ロジャー、リチャード、メンバーのうち3人が建築学を学んだピンク・フロイドは、環境をデザインすることの重要性を理解していました。同時に、実験の時代であった60年代の建築界を席捲していたアヴァンギャルドで過激な建築理論を理解していました。そこで、本展ではロック建築と当時の実験的な建築理論との関係を見ていきます。セドリック・プライスの『ファン・パレス』、アーキグラムのピーター・クックによる『インスタント・シティ』、フライ・オットーの未来的建造物、その他当時の世界中の実験的建築家たちの理論を検証しながら。こうした世界とつながりを持ったフロイドは、建築家、デザイナー、アーティスト、エンジニアらを巻き込んで、自分たち自身の信じられないような構想を実現させました。組んだのはマーク・フィッシャー、ジョナサン・パーク、アンドリュー・サンダース、ジェラルド・スカーフなどです。高い技術を持った大勢の‘ロック建築家’たちがバンドと一体になって仕事をし、その結果、初期のライブからすでに見られた‘演劇性’がバンドの大きな特徴となりました。バタシー発電所とブタ、『ザ・ウォール』の教師、『対(TSUI)』の顔は、ピンク・フロイドと切り離せないイメージになっています」

レイ「ポーと話し合う中で、ピンク・フロイドのエッセンスを捉えることの重要性を認識しました。展示をデザインしていく過程で、磨きすぎてしまって本来のエッセンスが失われることが決してないように、と。これを牽引したのはポーです。ポーは、バンドの変遷の各段階とそこから打ち出されたビジュアル表現の関係、またその時々のメンバーの心境や裏の物語をすべて知り尽くした生き字引ですから。私自身は、バンドとそういう時間を共有していません。ですが、建築を学んだ者として当時のポピュラー・カルチャーや建築が主張しようとしたことを理解しています。バートレット・カレッジ時代の教授がピーター・クックでしたし。その理解とポーのとてつもなく緻密な視点を合わせ、バンドが創造してきたビジュアル表現のすばらしいレガシーを、どれ一つとして入れ替えのきかないオブジェでもって作った完璧な脈絡の中で見せる・・・これを実現する努力をしました」

『対(TSUI)』

【ステージングについて】

ヴィクトリア「ピンク・フロイドは、前代未聞の大規模なステージを展開しました。特に『ザ・ウォール』、『鬱』、『対(TSUI)』のツアーは型破り、記録破りでした。1980年のザ・ウォール・ツアーは大変な複雑さで、それを実行するのは31公演が限度だったと聞きます。彼らがこうした困難なステージングを成し遂げたことで、スタジアム・ロック・ツアーがデザイン面、技術面、実践面で格段の進化を遂げました。楽器、音響機材、ステージセット、小道具、超大規模ステージの基となる設計図を展示して、そのエンジニアリングの秘密に迫ります。また、空気で膨らませるフィギュア、円形スクリーンなど重要なデザイン要素を再現して、ピンク・フロイドのスピリットを甦らせます」

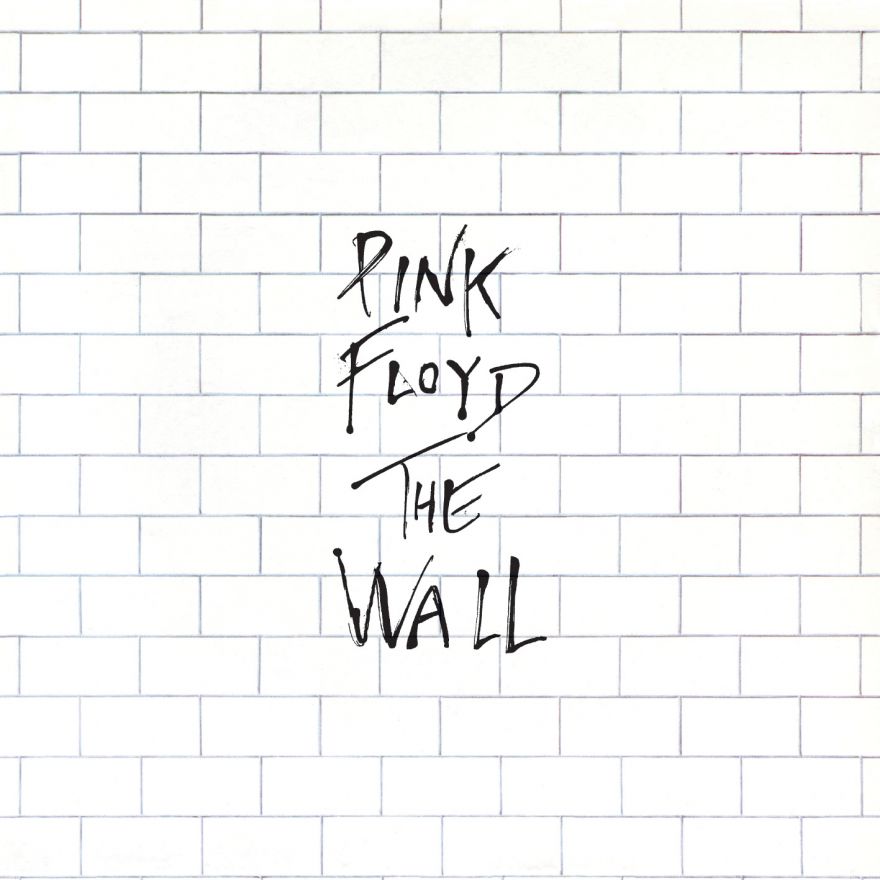

『ザ・ウォール』

【壁について】

オーブリー「幅160フィートの壁が最後に崩れるあのステージ上の演出、あれはシアトリカルな発明の最高峰と言えるものでした」

ロジャー「ステージに壁を築き上げて、バンドと観客との間を仕切ってしまうというのは実にいいアイデアで、時代を超越したコンセプトだったと思う。今はもうやってないけれど、あれは長いこと続けた。世界で起こっているいろいろな状況の象徴だったんだ。特に、トランプ大統領が国境に壁を築くなどと言っている今のご時世、‘壁’が再び意味を持ってきている。国境に壁を築くというのは、人種間、宗教間、国との間、人との間に最大限の対立を引き起こそうとする行為にほかならない。僕らがアルバムでステージで映画で総合的にやってきたことは、壁を築くことが個人レベルでまたもっと大きなレベルでどれほど大きな弊害であるかを示すことだった。海の向こうのあの国がこれからどうなっていくか、注視していかなければいけませんね」

記者A「メキシコとアメリカの国境でコンサートを行う予定はありませんか?」

ニック「さあ、どうだか。なさそうだね。写真をね、1枚受け取ったことがあって。トランプ大統領の写真で、そこに『我々はメキシコとの国境に壁を築く。費用はピンク・フロイドが払うべきだ』というセリフが書かれていたんだ(笑)」

ロジャー「アメリカとメキシコ、イスラエルとパレスチナなど対立する国家間の問題を解決する手助けになるなら、人間には我々も彼ら(Us and Them)もない、我々は共存していかなくてはならない、そういうことをわかってもらう助けになれるなら、地理的に重要な場所で喜んでコンサートをやろう。それがアメリカとメキシコの国境であるなら、それもけっこう。今世界中で右翼が台頭してきている。人間的な考えを持った人たちが世界をリードするようになる前段階として、世界はもう少し悪い方へ進むかもしれない」

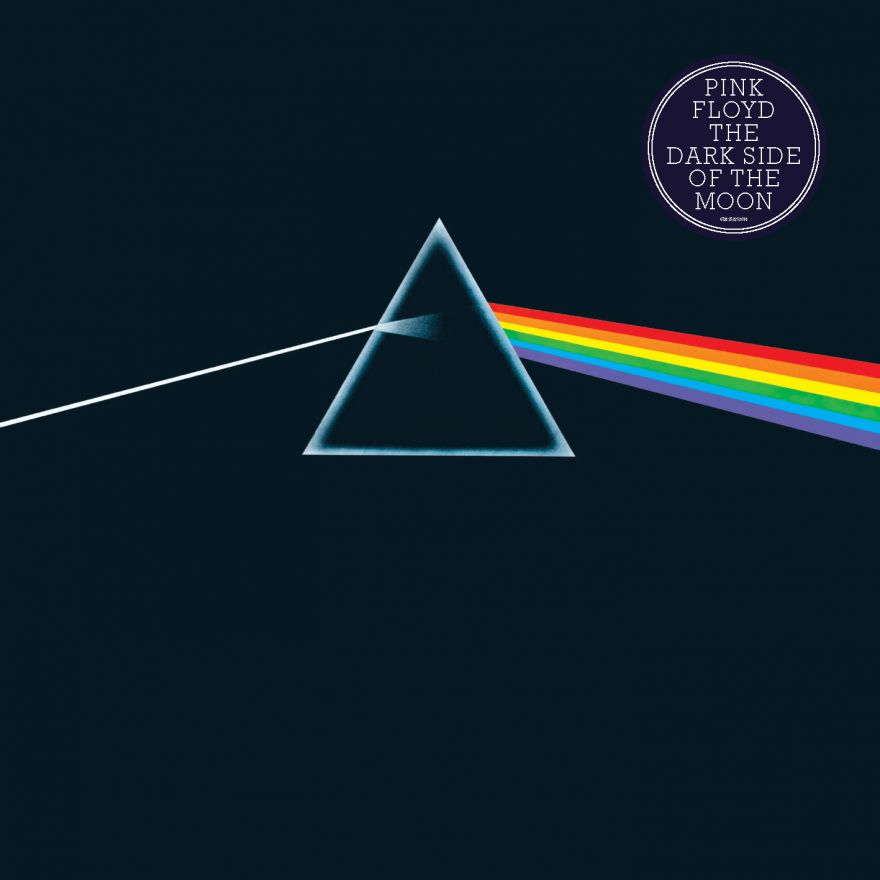

『狂気』

【歌詞について】

ヴィクトリア「『狂気』はすべてを変えたアルバムでした。それまでもピンク・フロイドはカルト・バンドとしてアンダーグラウンド・シーンで成功してはいましたが、この作品で‘地球上最大級の売上げを記録するアルバムを制作した世界最高峰のバンド’となり、それまでとはケタ違いの成功を収めます。伝説となったこのアルバムは、今でも週に1万枚売れています。ピンク・フロイドの創造の過程では実験、即興、新しい音楽技術への挑戦が決定的要素となっています」

記者B「ロジャー、あなたは73年のこのアルバムで『うちの玄関にルナティックがいる』と歌いましたが、今ならさしずめ『うち中にルナティックがいる』となるのではないでしょうか。過去40年間に、あなたの社会的な歌詞が何かを変えたと思いますか。

ロジャー「自分ではよくわからないが、実際に、あなたたちの音楽を聞いて自分が変わりましたと言ってきてくれる人たちがいるので、何らかの影響を及ぼしているのは確かだろう。自分自身、音楽から多大な影響を受けているしね。音楽は人間にとってとても大切なものだ。曲も歌詞も大切だ。音楽は個人の生き方に影響を及ぼす。しかし、社会、政治にまで影響を与えられるか、それはわからない。でも、こう信じたい。音楽、特にポピュラー・ミュージックは、良くないことに抗議するまっとうな手段であり、ミュージシャンは声を上げる権利を持つ、と。いや、権利どころか義務だとさえ言える。自分の思うところをきちんと主張しなければいけない。いいから黙って音楽だけやってろと言われることがあるが、自分にはそれはできない」

●マイク・レナードのライトショー関連アイテム

ヴィクトリア「バンドがアンダーグラウンド・シーンで活動していた頃、実験的なライトショー、目くるめくサイケデリックなライトショーを担当していたのが、ホーンジー・カレッジ・オブ・アートの講師で、バンドの下宿の家主でもあったマイク・レナードでした」

記者C「ニックの書いたバンドの伝記本『Inside Out』によると、マイク・レナードはバンドに相当大きな影響を与えたようですが、どれほどの影響だったのでしょうか。また、彼のライトショー関連のアイテムは出品されますか?」

ニック「マイクとはユニークな関係だった。実際、彼はピンク・フロイドでしばらくキーボードを弾いていたことがあるんだ。ホーンジーの講師だっただけでなく、僕とロジャーが通っていた大学の非常勤講師でもあった。僕らは彼を通じてライトショーの装置を知ることとなった。あれは60何年だったかな。覚えてるかい、ロジャー?」

ロジャー「(物思いにふけっている)えっ? あっ、失礼。今、あれはなんていい共存共栄関係だったんだろう、と思い出していたところさ。バンド全員で彼の家に下宿していた。僕らよりかなり歳上の人だった。キーボードも弾いたよね。彼の‘実験’に我々は音楽を提供していた。すごくいい人だった。彼は猫を2匹飼っていてね。茶のビルマ猫とシャム猫だった。あ、私はなんでこんな話をしているんでしょうか。自分でもわかりませんが(笑)。とにかくおかしな話なので聞いてください。太り気味のマイクはよく走りにいっていた。ある夜、息を切らして帰ってきた。見ると、腕に猫を抱えている。どうしたんだ?と聞くと、道をウロウロしてたから連れてきちゃった、と言う。人んちの猫を勝手に連れてきちゃっていいのかい、と思ったが、まあそれは置いといて。その家には壁という壁にヘシアンという茶色い麻布が掛けられていてね。60年代にこういうのが流行ったんだ。なぜだか、この人は猫を楽しませなければという義務感にあふれていて、よくチキンを買ってきた。調理済みの。いや、生だったかな。ま、どっちでもいいや。彼は猫を部屋に閉じ込めておき、チキンを家中のヘシアンにこすりつけ、本体をカーテンの裏に隠す。そして猫を放す。家中でチキンの匂いがするものだから、猫たちは大騒ぎ。本体を見つけて食べられるまで壁を引っかいて大暴れだった。マイクは、しょっちゅうこんなことをしている人だった。猫を楽しませる方法として、何ともシュールなやり方ですよね・・・。

アンダーグラウンド時代のピンク・フロイドのクレイジーな日常をうかがわせるエピソードで、記者会見は終了した。実はこの最後の質問をしたのは筆者。それまで再結成の質問ばかりでうんざりしていた2人は喜々として話をしてくれたが、レナード氏のライトショー関連アイテムが出品されるのかという質問には答えがないまま話はあらぬ方向へ飛んでいき、会場は笑いに包まれ、会見はいかにもピンク・フロイドらしいシュールな終わり方をした。答えは、大回顧展に実際に出かけて自分で確かめてくるしかなさそうだ。

このほか情報として、バンド公認の展覧会関連書籍が刊行されること、展覧会の世界巡回は未定だが、関係者たちはそれを望んでいることが発表された。

(レポート:清水晶子)

ピンク・フロイド大回顧展「The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains」

会場:英ロンドン、ヴィクトリア&アルバート博物館

会期:2017年5月13日~10月1日